最近,网易游戏又被大量玩家投诉了,原因是,在《第五人格》《阴阳师》等多个网易游戏的协议里,都有这么一条规则:“ 玩家未登录游戏超过 365 天,公司将通知玩家,若玩家在合理期限内仍未登录,官方将直接注销账号。”

不是哥们,我只是退游一年,又不是不要号了,厂商说删号就删号,这合理吗?玩家们辛辛苦苦肝的装备,省吃俭用充的 648,合着你一句话就给没收了?

网易这样的 “ 霸王条款 ” 真的合法吗?我们再换个问题,游戏里数字资产究竟属于谁?今天跟大家聊聊这个游戏行业已经躲不开问题 —— 游戏数据到底算不算虚拟资产?

各家游戏条款大对比,谁的最合理?

网易并不是唯一一家非活跃账号删档的厂商,我们查了国内几个大厂的游戏协议,里面都有类似的条款。

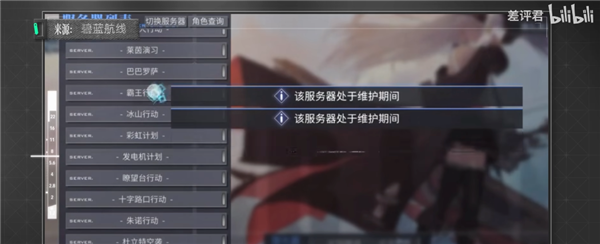

像米哈游的《 原神 》,《 星穹铁道 》游戏协议中,同样规定了 365 天不登录,厂商有权删除用户账号。莉莉丝的服务协议,写的也是 365 天。腾讯的稍微宽松一些,把删号时间放宽到了三年。

没想到在这事儿上,腾子竟然是最良心的那个。不过也只是相对有良心,因为你很难说服玩家,凭什么大家辛辛苦苦又肝又氪的游戏,厂商们可以说删号就删号。

这背后,就涉及到一个所有权的问题。

目前,我们玩的不管是网游手游还是单机,所有权都不在玩家手里。包括游戏道具,游戏货币以及账号本身,这些东西的所有权都在厂商手里,而玩家只拥有使用权。

所以你氪金买的皮肤,本质上都是 “ 租 ”。几乎所有的厂商条款都会写三件事:

1.账号与虚拟物品所有权归平台。

2.禁止赠与,出借,转让游戏账号和游戏内物品。

3.保留调整、回收、封禁、停运等权利。

换句话说,你没有任意处置你账号的自由。

即使是买断制的实体游戏,比如 Switch 的卡带,PS 的游戏光盘,你买到的也是实体载体的所有权,和游戏内容的使用许可,而不是游戏数据本身。

为什么各大厂商都要把 “ 所有权 ”握在自己手上?

游戏厂商通常把自己定义为服务提供商,也就是说你玩的游戏,并不是商品,而是一种持续在线的数字内容服务,游戏道具和货币也都是服务的一部分。

为什么要这么设计呢?

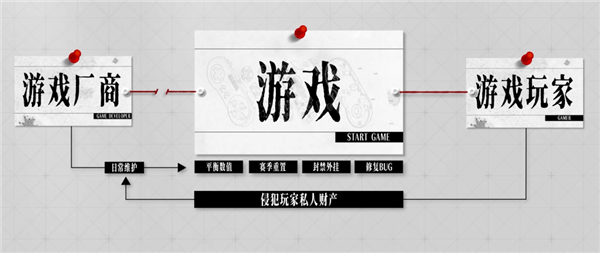

咱们先说说合理的原因:游戏本身是需要厂商来运营的,比如说平衡数值,赛季重置,封禁外挂,修复 bug 等等。

这些操作从服务商的角度来说是日常维护,但如果所有权在玩家手里,同样的操作就会被定义为侵犯私人财产。到时候大家就不是找厂商开发票这么简单了,光是法院传票都得一麻袋一麻袋的收。

另一个原因跟钱有关,如果所有权在玩家手里,你就可以随便交易手里的装备和金币。那就相当于每个游戏都开通了现实金钱交易,也就是 RMT。

这些道具和货币就会迅速金融化,相当于数字资产或者电子货币,打金工作室会大量出现,游戏本身会被金融监管看作是价值存储或支付工具,洗钱,博彩,非法集资也都是板上钉钉的事。

而且但凡版本调整导致价格波动,玩家都可以拿财产缩水来找厂商麻烦。从这两点来看,游戏厂商把自己定义为服务提供商是一种非常合理的规避风险的手段。

但是,厂商避险的另一面,是要求玩家让渡几乎所有的权利。

你在登录时跳出的《 用户服务协议 》弹窗,要么勾选同意,要么不玩,可里面近乎每一条都是为了维护企业利益而存在的。

游戏停服,账号被封,道具数值调整,货币缩水,这些风险都得玩家自己承担。别的不说,咱就说说游戏账号的继承问题,如果游戏玩家意外离世,按照他的意愿,将账号继承给亲人朋友是一个非常合理的事儿。

但按照游戏协议的条款,你的账号不能赠与,出借,转让给任何人,只能本人使用。

在《 民法典 》第一百二十七条中,明确提到 “ 数据、网络虚拟财产 ” 受法律保护。而在厂商眼里,你的游戏账号压根就不属于虚拟财产,而归属权更不在你的手里。

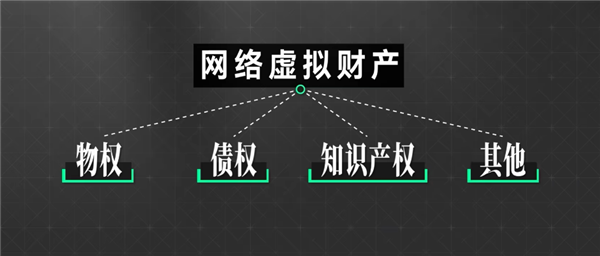

另外,民法典虽然规定了虚拟财产的保护,但实际上是一个兜底条款。它并没有直接定义虚拟财产的权利属性,而是说:如果有专门的法律对数据或虚拟财产的保护作出规定,就按照那些规定执行。

它没有直接定义网络虚拟财产权到底是物权、债权、知识产权还是其他性质?

虽然游戏数据在法律上已经被逐步视为虚拟财产,但它的定位一直是法律界一个巨大的争议点。因为在没有明确游戏账号的法律性质前,是很难进行权属认定的。

游戏本质上是一种结合了虚拟财产和服务的数字产品。

“ 物权说 ” 学派认为,游戏账号是客观实在的,而且具有独立性,财产性和可支配性;而 “ 债权说 ” 学派则认为,游戏运营商和玩家之间的关系是服务合同关系,游戏账号始终依赖于游戏运营商提供的服务与管理,用户的控制权始终受到限制。

这两种说法看上去好像都些道理,但即使是玩家 权利更小的债权派,当玩家长时间没登录游戏账号,那也应该保证确实通知到玩家,让玩家确定放弃债权,给玩家一定的救济时间。

法律与现实争议

在 2021 年,莉莉丝游戏收到了上海市闵行区法院的传票,一位姓周的游戏玩家以个人名义起诉了莉莉丝。

他主要有两点核心诉求:一是希望游戏协议的第 5.3 条,连续 365 天不登录就删号的条款无效;二是希望第 7.6.13 条 “ 用户不得私自进行游戏账号、游戏道具、游戏装备、游戏币等交易 ” 的内容无效。

从玩家的视角很好理解,游戏账号是我的,公司不能因为我长时间不登录而删除它,也不能阻止我的交易行为。

而莉莉丝给出的辩解是:畅游、米哈游、完美世界三家公司的游戏服务协议,也有长期不登录删号的规定。

那意思是,友商都这么干,我这么干也没毛病,这属于行规。禁止玩家私自进行交易,也是为了游戏市场健康发展,不是为了保护运营者的利益。

经过两次庭审,最终法院认定,休眠账号删除条款,超过了必要限度,而网络游戏中的游戏道具、游戏装备等虚拟财产归运营游戏的莉莉丝公司所有。

等于是支持了玩家对删除游戏账号的诉求,又驳回了自由交易游戏内物品的诉求。但你现在去看莉莉丝的服务协议,第 5.3 条依然挂在那。

同样也是 2021 年,腾讯起诉了淘手游、DD373、5173 等十多家游戏交易平台,认为它们非法帮助玩家交易虚拟货币和装备,侵犯了腾讯的虚拟资产所有权,要求停止第三方交易。

大多数案件到今天都没有公开判决结果,不过从现在交易平台的火热程度来看,南山必胜客这次应该是没占到什么便宜。

而且不光是国内厂商对游戏归属权拿捏得这么死,隔壁日本的游戏厂商更离谱。

早在 1998 年,以索尼为首,任天堂、卡普空、世嘉、科乐美、南梦宫等一大票公司代表整个游戏行业,向大阪地方法院起诉了二手电子游戏商店,要求禁止出售二手游戏光碟。

案件审理了整整四年,最后大阪高等法院和东京高等法院均不支持游戏厂商的诉讼,理由是,首次合法销售给消费者,这个 “ 复制品 ” 的流通权就已经被用尽了,厂商不能再限制用户继续把这张光盘转卖给别人。

这就相当于你买了个手机,然后手机厂商非得起诉转转这样的二手平台,不让你把手机转卖出去,这还有王法吗?幸好日本高院没判厂商们胜诉,不然我上哪儿买 Switch 卡带啊。

未来趋势与玩家权益

游戏的本质是著作权作品,但在以前的著作权产品上,从来没人讨论过归属权的问题。大家买书,买影碟,享受它们带来的精神愉悦,没人关心自己是不是拥有 “ 所有权 ”。

但游戏却不一样,它需要交互,是在玩家付出劳动、时间或者金钱之后慢慢成长起来,逐渐获得增值的。

所以玩家们天然认为,我是这个游戏账号的主人。但所有权是一个非黑即白的东西,玩家要么有绝对自由,要么就没有自由。

从游戏的平衡和秩序来看,不可能将游戏的所有权交付给玩家,所以法律模糊出了一个中间地带。

在某些案例中,法院已经开始判决游戏账号和虚拟物品可以作为继承财产。这样的判决将逐步促使法律向玩家更多的自由空间倾斜,而不是完全由厂商控制。

中国的游戏玩家起码有 7 亿,也就是说每两个人就有一个在玩游戏,所以数字资产的归属权问题已经是一个必然要解决的社会问题。

希望有天我们游戏玩家不再是给厂商代练的棋子,而是获得尊重和保障,真正拥有自己在游戏中所创造的资产和价值。