在家庭影音设备迭代升级的浪潮中,纯三色激光投影仪以 "BT.2020 超广色域"" 无限对比度 " “影院级画质”等参数光环,迅速成为高端投影仪市场的新宠。然而,当消费者们满怀期待地将这些昂贵的设备带回家中后,却有越来越多用户反馈观影后出现眼睛酸胀、头晕甚至视力模糊等不适。尤其对于庞大的近视人群而言,这份顶级画质的背后可能隐藏着难以承受的视觉负担。为什么纯三色激光投影仪并不适合所有人呢?让我们暂时放下参数表的光环,深入技术原理,来看看纯三色激光投影仪那些被刻意忽视的视觉隐患。

一、纯三色激光投影仪的工作原理与优势

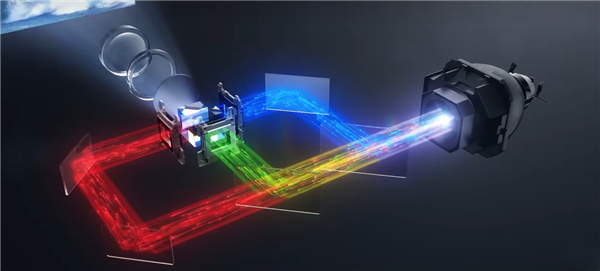

纯三色激光投影仪的工作原理是利用红、绿、蓝三束独立的激光作为光源,通过精密控制它们的强度混合,最终呈现出色彩斑斓的图像。它能轻松覆盖超过110%的BT.2020色域,峰值亮度可突破400nits,让白天不拉窗帘观影成为可能,超长的使用寿命更是传统灯泡光源的数倍。这些优势巩固了纯三色激光投影仪在高端市场的地位。

但纯三色激光投影仪优势本身的两大核心物理特性——相干性与单色性,却在家庭观影场景中悄然演变为两大视觉杀手。

二、纯三色激光投影仪难以忽视的视觉挑战

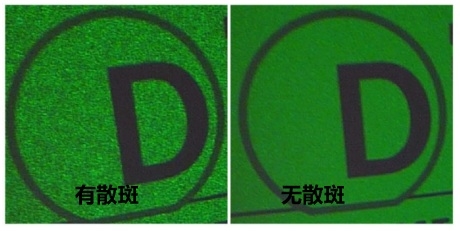

第一个问题就是散斑,当纯三色激光照射到墙面、幕布等粗糙表面时,光线会在表面的无数微小凹凸处发生反射,不同位置反射的光线到达人眼时的路径长度存在差异,导致这些反射光在人眼视网膜上发生干涉叠加。这种干涉会使某些区域的光振动加强,形成亮斑,另一些区域的光振动减弱,形成暗斑,最终在视觉上呈现出无数随机分布的明暗颗粒,即 “散斑”。

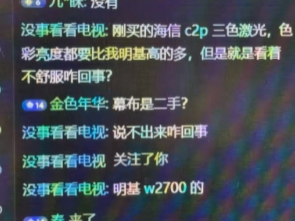

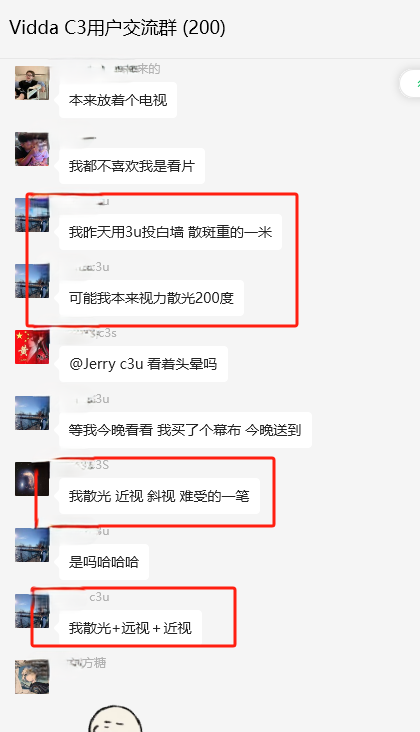

散斑会让画面看起来像是蒙上了一层细密的“毛玻璃”或“磨砂膜”,破坏图像的纯净度和清晰度。戴眼镜的用户为了努力看清被散斑干扰的画面,眼球内的睫状肌会持续紧张、痉挛,长时间下来,更容易出现眼睛疲劳、酸胀等不适症状。

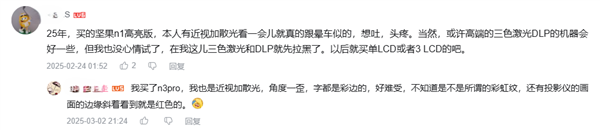

戴眼镜用户还有第二个色散难题。纯三色激光的红、绿、蓝三束光波长极为纯净,半高宽通常小于2nm,属于窄谱单色光。这种高纯度的单色光在穿过镜片时,会因波长差异产生不同的折射行为。近视眼镜的凹透镜对不同波长的光折射率不同,短波如蓝光折射率更高,长波如红光折射率更低。当纯三色激光的单色光穿过镜片时,红、绿、蓝三色光会因折射角度差异而分离,导致画面边缘出现色彩分离现象,如紫边、绿边或拖影,即“色散”。

近视度数越高,镜片越厚,色散现象越明显。且纯三色激光为追求“色彩纯净度”而强化单色性,与框架眼镜的光学原理冲突,最终在视觉上形成干扰性色边,尤其对近视人群影响显著。

三、抗光幕布会加重纯三色激光的散斑和色散

部分抗光幕布为优化抗光性能,表面粗糙度更高,干涉叠加形成的散斑密度和可见度进一步增加。且抗光幕布为增强抗光效果,减少环境光干扰,常采用特殊表面结构,如微棱镜、纳米涂层或方向性反射设计,从而产生更复杂的反射角度,不同波长光的折射分离会因入射角度变化而被放大,导致画面边缘的色边更明显。

四、为何纯三色激光投影仪的问题难以根除?

面对用户的视觉健康诉求,行业的技术应对陷入成本与效果的双重悖论。商业影院采用的振动银幕消散斑方案,移植到家用场景需额外购置数倍价格的动态幕布,或在投影机内集成光学调制器,这将使整机成本飙升40%以上。即便宣称散斑消除率达97%的LSR技术,实际观影中仍有细微磨砂感残留。

五、寻找平衡点:更友好的替代技术方案

在市场策略层面,部分厂商默认高端用户喜欢顶级画质,忽视了中国6亿框架眼镜佩戴者的真实需求。这种认知偏差使 ALPD激光等更友好的技术方案,因 "色彩纯净度" 宣传劣势而被边缘化。

护眼三色激光投影仪,如当贝 F7 Pro,是将RGB激光进行革新性的“宽光谱融合”处理。通过复用激发等技术手段,它将原本高度单色的窄谱激光与更接近自然光的宽谱光融合。这样既保留了约90%的BT.2020广色域优势,又能从物理层面同时实现99%散斑消除率。

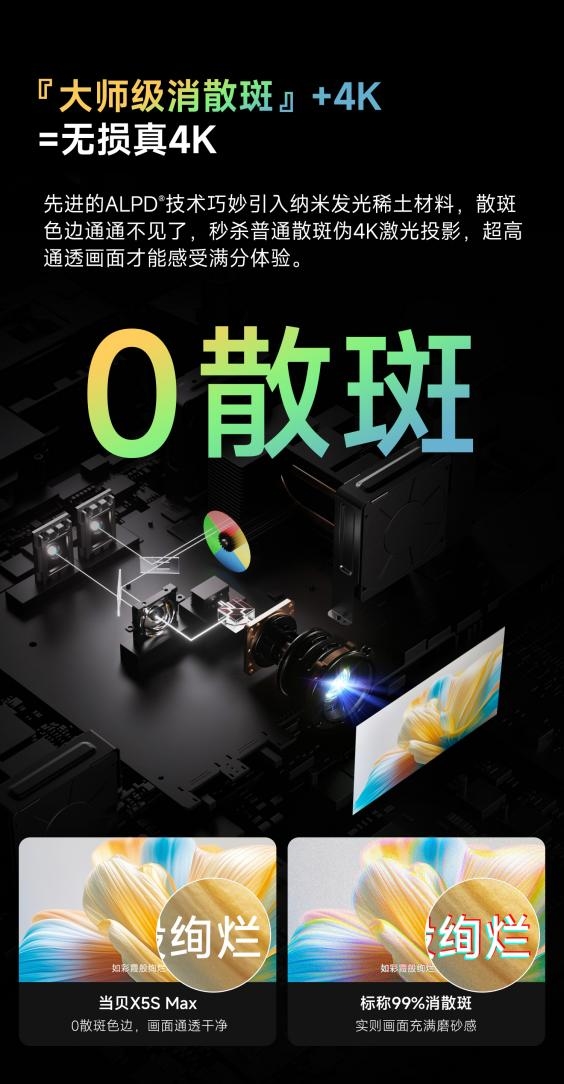

ALPD激光投影仪,如当贝X5S max,其核心原理是通过蓝色激光激发荧光材料,产生非相干的、光谱较宽的红色和绿色光或混合光。彻底破坏激光的相干性,从源头上根除了散斑产生的物理基础,散斑和色散为零。同时,其色域表现依然出色,被许多用户,尤其是近视人群,视为兼顾画质与舒适度的“黄金方案”。

纯三色激光投影无疑站在了当前画质技术的巅峰,它在实验室的参数表上熠熠生辉。但当我们将其置于真实的家庭环境,面对中国数亿近视人群的复杂视觉需求时,这份极致的光环之下,却投射出了不容忽视的健康阴影。显示技术的终极目标,本应是忠实地、舒适地服务于人眼的感知,我们或许需要更清醒地认识到:真正的“高端”,从来不应以牺牲用户的视觉健康为代价。