十一假期已经开始了,不少人已经在自驾途中。相信自驾出游过的人都遇到过这些情况:

刚出家门就开始堵车,好不容易跟着前车挪了几米又被迫急刹,仪表盘上的油耗“蹭”一下跃上两位数;

返程时,明明只剩最后几公里到家,却在好几个路口接连遇上红灯,硬生生把半小时的路拖成接近一小时——怀疑全城的红灯都约好了和你作对。

当然,偶尔也有“惊喜时刻”。在某些路段匀速行驶,竟能连续通过好几个绿灯,几乎不用踩刹车,一路畅行——

但这真的只是运气好吗?实际上,这些看似偶然的顺畅通行,背后很可能是交通工程师精心设计的“绿波带”在起作用。假期出行时,若能掌握“信号灯的秘密”,或许你也有机会轻松避开拥堵,一路绿灯。

怎样设置一个红绿灯?

红绿灯如同一位“交通裁判”,用时间划分不同方向的通行权,保证路口秩序,以及来往车辆和行人的安全。有两个核心指标精准控制红绿灯的工作:

一是周期,也就是红绿灯的“循环时钟”。

红绿灯的周期是从“绿灯亮→黄灯闪→红灯亮→绿灯再亮”完整循环一次的时间。比如一个路口的周期是 120 秒,意味着每 2 分钟,各方向的通行权会重新分配一次。

红绿灯周期的长短是根据车流量设置的。一般来说,车多的路口,周期会更长,比如 150 秒,这是为了避免车流刚起步就遇新一轮红灯;车少的路口,周期会缩短到 60~90 秒,这是为了减少行人、车辆的等待时间,也避免绿灯亮起却无车通行。

二是绿信比,也就是绿灯的“时间分配比例”。

“绿信比”是指一个周期里,某一方向绿灯时间占总周期的比例。简单来说,就是“哪方车多,绿灯时间就多给”。

比如,早高峰时,进城方向车流密集,绿灯时间可能占周期的 70%——120 秒的周期里,84 秒给进城方向,剩下的 36 秒留给出城方向;到了晚高峰,车流方向反过来,绿信比也会随之调整,让出城车流更快通行。

单个路口的信号控制并不复杂,但城市道路是一张网,要让车流在多条路上顺畅流动,就需要多个路口彼此搭配——“绿波带”由此诞生。

绿波带,实现“一路绿灯”的核心奥义

“绿波带”能让车流连续赶上多个绿灯,其核心是“打好时间差”。设置好“绿波带”后,只要驾驶员按建议速度(比如 65-70 公里/小时)行驶,过了第一个绿灯,后面的绿灯会像“波浪”一样跟着你,几乎不用等红灯,平峰期通行效率理想状况下可以提升 40%——对打工人来说,可能意味着每天多出 10 分钟的早餐时间。

很多人以为绿波带只是“让绿灯连起来”,其实它的背后藏着关键技术——相位差,也就是相邻两个路口之间,车流方向绿灯启动的“时间差”。完成这场“时间配合实验”,有以下几个步骤:

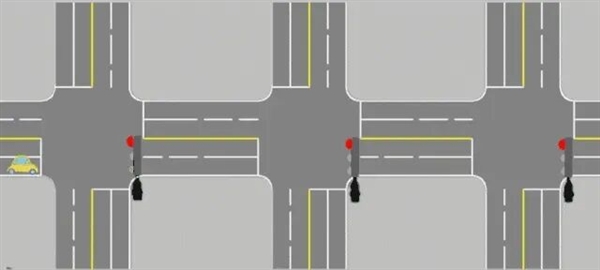

第一步,测距离:先算出相邻两个路口的距离,比如 A 路口到 B 路口是 1 公里。

第二步,算时间:根据车流量及道路限速综合考虑适合的行驶速度,比如 60km/h,得出车辆从 A 到 B 的行驶时间为 60 秒。

第三步,调绿灯:把 B 路口相同方向的绿灯启动时间,比 A 路口晚 60 秒。这样一来,车从 A 路口绿灯起步,以 60km/h 匀速行驶,60 秒后到 B 路口时,B 路口的绿灯正好亮起。

近年来,绿波带建设已在全国多个城市广泛推进,许多城市的主干道旁都已挂上“绿波速度 xxkm/h”的提示牌,引导车辆顺畅通行。

例如,北京市在 2024 年新建了 100 条绿波带,覆盖 472 个路口,总里程达 115 公里,车辆平均不停车通过率提升至 76.7%;济南市则已在市区打造 203 条平峰绿波带,涉及路口 1569 处,覆盖率达全市联网路口的 82%。

不仅如此,绿波带也逐步向县域延伸,湖南省长沙县于 2024 年在东十一路设置绿波协调控制,使该路段平均通行时间缩短一半以上;泉州市安溪县同样在城区主干道布设了 4 条绿波带,通过信号灯联网智能调控,显著提升了道路的通行效率。

为什么不在所有路段设绿波带?

绿波带的原理并不复杂,但却不是所有道路都能用。设置一段绿波带,需要同时满足 3 个条件:

1、路口间距要“均匀”

相位差的计算基础是“路口距离”。如果路口间距忽远忽近——比如前两个路口隔 1 公里,后两个突然缩到 300 米,车辆行驶时间差异太大,绿灯的“时间差”就没法统一,绿波带自然失效。

一些老城区道路常因历史规划导致路口间距不规则,这种道路就很难设置绿波带。而新建的城市主干道,路口间距大多在 800 米-1.5 公里之间,均匀又规整,满足设置绿波带的条件。

2、车流要“稳定”

相位差根据“固定车速”计算,如果路上有大量行人横穿、电动车随意变道,或车辆临时停车、掉头,打乱车流速度,那么绿波带也就没有意义了。

比如,本来按 60km/h 算好 1 分钟到达下一个路口,结果因避让行人减速到 30km/h,那么则需 2 分钟才到,绿灯也就灭了。

所以,绿波带大多设在“人车分流”做得好的道路:有中央隔离栏、人行道护栏,能阻止行人乱穿;有明确的禁停标志,避免车辆临时占道。

这样才能保证车流速度稳定,让相位差发挥作用,满足绿波带的设置条件。

3、交通流量不能“太满”

如果道路已经堵得水泄不通——比如晚高峰时,车流量远超道路承载能力,车辆连起步都难,再精准的相位差也没法发挥作用。

一般来说,绿波带在平峰期(上午 10 点-下午 4 点、晚上 8 点后)效果最好。早晚高峰车流饱和时,工程师会暂时关闭绿波带,优先保证每个路口的基本通行秩序,等车流减少后再重新启用。

一个坏消息:有绿波带,就有红波带

绿波带是好东西,那红波带自然是坏东西,毕竟红灯让车变慢了,这样怎么还能提升效率?其实,在交通管理中,“局部慢”是为了“全局快”,红波带就是这样的“逆向操作”。红波带和绿波带一样,要调整相位差、周期、绿信比,只是目标从“让车流快过”变成了“让车流慢进”。

在红波带的背后,其实有一个反常识的交通理论——布雷斯悖论。这一理论是说,在路网中增加道路,或让某条路更顺畅,反而会让整个路网效率下降。比如国外某城市,曾有一条六车道快速路,整日拥堵。政府拆了这条路改建成公园,大家都以为会更堵,结果通勤时间反而减少了——这是因为没有这条路,司机们不再扎堆挤一条路,而是分散到周边支路,整个路网的车流更均衡了,拥堵也就得到了缓解。当然,这种策略的成功高度依赖路网结构,并非普适方案。

有时减少道路选项(如剔除虚线部分),整个路网运行效率反而更高

总的来说,绿波带是“推”一把,让车流加速通过;红波带则是“拦”一下,让车流慢点来,避免前方消化不良。

在中国,红波带的应用很是广泛。在某省会城市的一所学校周边,以前上下学时,家长的车都挤在校门附近,堵得公交车进不来,学生过马路也有危险。

针对这一情况,交警没有拓宽道路,反而设置了“接学红波带”:在距离学校 1 公里外的路口,延长通往学校方向的红灯时间,让车流“慢下来”;同时在周边支路设绿灯,引导车辆绕行。

最终,校门口的交通拥堵得到了缓解,据交通管理部门估计,整个片区通行效率提升了 25%。

手把手教你抓住“绿波”

作为驾驶员,如果能主动利用绿波带,就能让出行更顺畅。了解下面几个小 Tips,通勤、自驾游快人一步。

1、看提示牌,跟着“绿波速度”开

绿波道路通常会挂蓝色提示牌或者电子牌,写着“绿波速度 XXkm/h”。这一速度是工程师算相位差时用的“基准车速”,不用开太快或太慢,保持匀速,就容易连续遇绿灯。

需要注意的是,绿波速度是建议匀速,并非限速,我们应当在法定限速内安全驾驶。

2、善用导航,提前预见绿灯

当前,不少导航 App 都已接入交通信号数据,能实时显示前方路口的绿灯剩余时间,甚至推荐“绿波路线”,跟着导航走,尝试精准“跟上绿波”。

3、不随意变道、加塞

在绿波道路上,可以尽量走中间车道、少变道;遇拥堵时耐心排队,反而更快。

绿波带需要车流保持稳定节奏,随意变道、加塞会让前车减速,打乱绿波节奏,不仅可能错过绿灯,还会影响后面的车辆通过绿波。

从单个路口的红绿灯控制,到靠相位差实现的绿波带,再到“红绿波组合”的片区管理,交通管理已不是“头痛医头”,而是给城市路网装了一个“聪明的大脑”,能根据车流变化,灵活调整红绿灯周期、绿信比和相位差,这就是智慧交通。

智慧交通正在让城市路网越来越“懂”人。它的终极目标,是让整个城市的路网运行达到总体最优。

当我们在绿波带顺畅通行时,可能有红波带在引导其他车辆绕行,避免前方拥堵;当我们偶遇红灯,或许是在为救护车、消防车开辟“生命通道”。

十一假期自驾出行,不妨可以留意一下路边是否有“绿波速度”的提示牌。(当然也可能发觉,你通行的路段上只有红波带……)

策划制作

本片为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨蔚欣欣 交通运输部规划研究院首席研究员 著有《公路简史》

王喻 科普作者

审核丨李瑞敏 清华大学交通工程与地球空间信息研究所所长

策划丨张林林

责编丨张一诺

审校丨徐来