一、事件是怎么闹起来的?

《年轮》作为 2015 年热播剧《花千骨》的插曲,由汪苏泷作词作曲,当年一经推出便火遍大街小巷。这首歌旋律优美,歌词动人,承载了无数人的青春记忆。

7 月 25 日,汪苏泷方率先打破沉默,针对此次争议发表声明,宣布收回《年轮》所有演唱授权,暂停一切翻唱及商演许可。这一操作,无疑将事件推向了高潮。

- 官方登记信息支撑:中国音乐著作权协会(MCSC)的登记信息显示,张碧晨为《年轮》的唯一登记演唱者,这可是官方版权机构的正式记录。另外,中国标准录制品编码中心(ISRC)登记信息表明,张碧晨版本《年轮》与汪苏泷版本《年轮》虽均于 2015 年注册,但张碧晨版本更早登记。

- 音乐平台上线时间佐证:各大音乐平台显示,张碧晨版本的上线时间均早于汪苏泷版本。

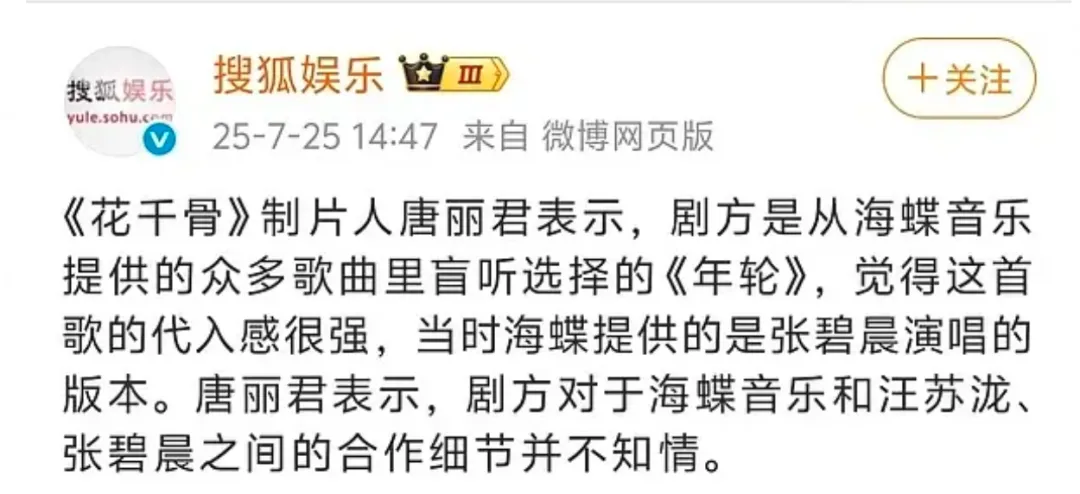

但张碧晨方声明发布仅 1 小时后,汪苏泷方再次发文重申,从创作之初就一直是男女版本同时存在的,并表示手中握有十年前的项目来往邮件作为铁证。这一来一回的交锋,让争议进一步升级。而《花千骨》制片人此时也出来表态,称当年剧方是从海蝶音乐提供的众多歌曲中 “盲选” 出张碧晨版本的《年轮》,这无疑又给这场纷争添了一把柴。

就在大家以为这场纷争会持续胶着时,事件又有了新进展。张碧晨方再次发文,表示张碧晨享有对《年轮》在全球范围内的永久演唱权。不过,让人意外的是,同时也宣布今后都不再演唱该歌曲了,这也算是给这场风波暂时画上了一个句号。

二、歌曲版权有没有纠纷?

在这场热闹非凡的 “原唱之争” 中,其实有一个关键事实始终清晰明确,那就是汪苏泷作为词曲作者的版权地位,从未受到过任何质疑。

根据《著作权法》,汪苏泷对《年轮》拥有完整的著作权。在著作人身权方面,他享有署名权,也就是在作品上堂堂正正标注自己为词曲作者的权利;享有修改权,能够决定是否修改作品,或者授权他人进行修改;还享有保护作品完整权,绝不容许他人对作品进行歪曲、篡改。这些权利如同他的 “护身符”,伴随他终身,并且不可转让。

在著作财产权方面(前提是未被其他主体买断),汪苏泷手握词曲的复制权、发行权、出租权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权等一系列能够带来经济收益的权利。最重要的是,他拥有一项 “大权”,那就是有权决定是否许可他人使用作品,以及在怎样的条件下给予许可。这也就是他能够果断 “收回授权” 的法律底气所在。

而张碧晨这边呢,她所拥有的是自己演唱版本的表演者权。这一点,汪苏泷方也从未提出过异议。从法律层面严格来讲,双方对于《年轮》这首歌各自拥有的版权界限,其实是相对清晰的。汪苏泷作为著作权人,依法完全有权随时终止对张碧晨的授权,这是法律赋予著作权人的基本权利,即便张碧晨的演唱版本已经在市场上取得巨大成功,深受公众喜爱,也无法改变这一法律事实。

当然,张碧晨方宣称拥有《年轮》的全球范围内 “永久演唱权”,从法律角度看也并非毫无可能。或许在某份合同中,歌曲版权方对其进行了相关授权约定。但遗憾的是,由于张碧晨方并未晒出相应的合同依据,所以具体情形究竟如何,外界也只能猜测。

三、“原唱” 的争议是怎么产生的?

这场备受关注的争议,其核心矛盾点就在于 “原唱” 这个概念。说起来可能让人意外,在正儿八经的《著作权法》里,压根儿就没有对 “原唱” 给出明确的定义。

据推测,当年汪苏泷在创作阶段,很可能录制了一个版本,也许是类似 demo 的试唱版本。但大家要清楚,创作过程中的这种试唱版本,和最终正式发行面向市场的商业作品,性质可是天差地别。说不定当时汪苏泷也有计划将自己的演唱版本进行完整录制并公开发行。可在这期间,海蝶音乐作为中间桥梁,把这首歌拿给张碧晨试唱了 demo,结果剧方一听,就相中了张碧晨的演绎。而且很有可能在与张碧晨签约的时候,对于 “原唱” 这个关键问题,没有进行清晰明确的界定。

后来,汪、张两个版本几乎同时录制完成,还一起被收录在了 ost 中。但张碧晨的版本因为随着电视剧播出,抢先和观众见面,最早进入大众视野。在这种情况下,张碧晨觉得自己是被剧方选中的 “首唱者”,也就是原唱,这完全在情理之中。然而,汪苏泷这边认为,虽然发行时间上有先后,但从创作意图和整体规划来看,至少也应该是 “双原唱” 的格局。

再说说海蝶音乐,作为版权运营方,在整个事件中,其操作或许存在不够规范的地方。有可能在利益的驱使下,同时向汪苏泷和张碧晨都做出了某种形式的 “独家” 承诺,但在关键的合同里,却对 “原唱” 的归属问题含糊其辞,没有给出明确清晰的界定。

在张碧晨版本凭借电视剧的热播迅速走红之后,汪苏泷、张碧晨以及海蝶音乐三方,没有及时坐下来好好协商,厘清各方的权利和义务。大家都站在自己的立场上,按照自己的理解和利益诉求行事。再加上整个行业缺乏一个权威公正的第三方,能够站出来对 “原唱” 的归属给出一个令人信服的界定。而且,法律条文和现实市场情况之间也存在一定的脱节。从法律层面讲,汪苏泷作为著作权人,确实拥有更强的话语权;可从市场反馈和公众认知来看,张碧晨的版本已经深入人心,被广大听众当作了 “原版”。这种法律与现实的错位,使得双方都觉得自己有理,谁也说服不了谁,争议自然就越来越大。

不过,按照业内长期形成的普遍共识,以及当下音乐市场语境中的通常理解,“原唱” 一般指的是 “最早公开发行歌曲版本” 的表演者。当然,这也只是一种行业惯例,并非具有绝对法律效力的定义。

四、为啥都对 “原唱” 身份这么执着?

这场 “原唱之争”,表面上看是一个名分的争夺,实际上背后有着更深层次的原因。

对于汪苏泷而言,他既是《年轮》的词曲创作者,又对自己演唱该歌曲有过规划和预期。当这首歌在公众的认知里,逐渐与他人的声音紧密捆绑,他内心那种 “作品被夺走” 的感受会异常强烈。这可不单单是经济利益的问题,更关乎他作为创作者的身份认同和自我价值实现。每一个创作者,都希望自己的作品能够以自己期望的方式被呈现和传播,当这种期望与现实产生巨大落差时,自然会奋起捍卫自己的权益。

从张碧晨的角度来看,“原唱” 身份对她的职业生涯和艺术价值有着举足轻重的影响。《年轮》作为她的代表作之一,在她的演艺生涯中占据着重要地位。在国内的音乐产业环境里,“原唱” 这个身份有着特殊的象征意义。它不仅仅代表着在艺术层面上对歌曲的首次诠释,更意味着在大众认知中,对这首歌拥有一种特殊的 “所有权”。在公众的心里,往往会不自觉地将 “原唱” 等同于 “这首歌的主人”(这里并非从严格的法律角度而言)。所以,争夺 “原唱”,本质上就是在争夺对作品的话语权和解释权。拥有了 “原唱” 身份,就能够在作品的传播、演绎以及相关文化价值的塑造方面,掌握更大的主动权。

从商业角度深入分析,“原唱” 身份更是直接与经济收益挂钩。虽然著作权带来的收益,主要归属于词曲作者汪苏泷,但在演出、商演以及版权授权等其他重要的商业活动中,“原唱” 身份很大程度上决定了艺人的议价能力和所能获得的经济回报。一旦张碧晨失去 “原唱” 这个身份标签,在未来涉及《年轮》的商业合作中,她的市场价值和议价筹码很可能会大幅缩水,这对于任何一位艺人来说,都是难以接受的。

综上所述,他们争的可不只是 “原唱” 这两个字,而是在争夺对《年轮》这首歌的 “文化所有权”。在当下这个版权意识刚刚觉醒不久的音乐市场中,谁能在公众心目中确立 “原唱” 地位,谁就能在围绕这首歌的一系列活动中,掌握更大的话语权。这种话语权,既能带来实实在在的经济利益,更能在艺术地位的确认和文化影响力的延续方面,发挥至关重要的作用。

这场《年轮》原唱之争,看似只是两位艺人之间的纷争,实则反映出整个音乐产业在发展过程中,如何平衡创作者权益、表演者价值和市场认知之间关系的深刻命题。一首歌的完整呈现,到底是词曲创作者的智力成果更关键,还是演唱者赋予其灵魂的艺术诠释更重要?当著作权人的法律地位与表演者的艺术贡献出现冲突时,又该如何找到平衡点,实现双方权益的最大化和行业的健康发展?这一系列问题,都值得我们每一个音乐爱好者和从业者深入思考。