女骑手越来越多,背后藏着怎样的经济真相?

但走在现实街头,真正撑起外卖行业女性半边天的,是另一群截然不同的女性。她们鲜少在社交媒体分享生活,没时间装饰电动车,脸庞被太阳晒得黝黑,袖口随意地卷到小臂。车筐里,时而放着顺路购买的青菜,时而装着孩子的作业本。红灯亮起,她们迅速掏出手机确认订单;绿灯一闪,便熟练地拧动车把,汇入滚滚车流。

这样的身影,在近两年愈发常见。曾被视作 “男性专属” 的外卖、网约车行业,正经历着一场静悄悄的变革 —— 不再是网红博主浅尝辄止的 “体验式工作”,而是中年妈妈们为生活拼搏的真实写照。这一现象背后,隐藏着比 “自由职业” 更为复杂的经济密码。

就业市场的 “反常” 信号

先来看一组令人深思的数据。美团研究院统计显示,从 2022 年到 2024 年,女骑手数量从 51.7 万增长至 70.1 万,短短两年涨幅高达 35.6%。同期,骑手总人数的涨幅仅为 19.4%,女骑手的增长速度远超行业平均水平。

不止外卖行业,滴滴的数据同样惊人。2023 年,国内女性网约车司机数量为 60 万,到了 2024 年,这一数字飙升至 105 万,一年间增长了 75%。菜鸟在 2021 年曾透露,女快递员数量同比增长超 20%,并且这一趋势在后续两年持续上扬。曾有媒体进行小范围调查,结果显示,超过 37% 的受访者表示 “经常看到女骑手”,近 60% 的人 “偶尔遇到”。而在 5 年前,想在黄蓝相间的骑手队伍中寻觅一位女性,简直如同大海捞针。

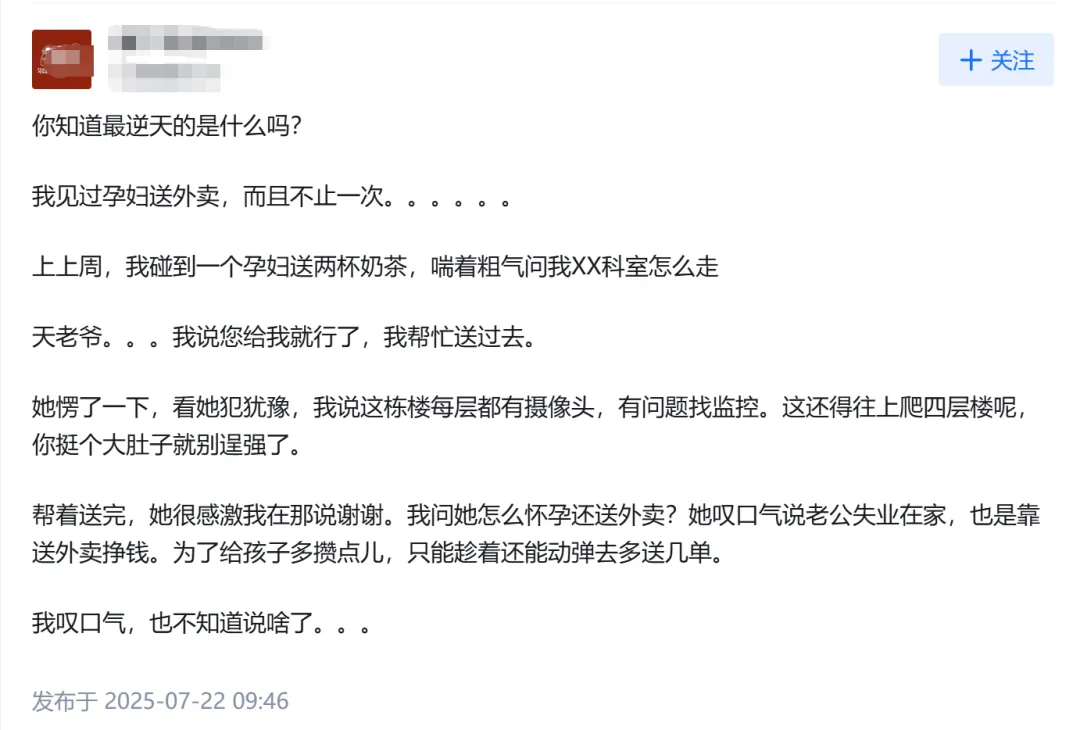

一边是官方数据中的就业稳定,一边却是中年女性纷纷涌入外卖行业,这看似矛盾的现象,实则有着深层次的原因。今年,有 1200 多万大学生毕业,应届毕业生们在白领岗位的竞争中已拼得头破血流。而对于 35 岁以上、学历多为初高中学历的女性而言,一份稳定工作早已成为遥不可及的奢望。甚至,孕妇送外卖这样令人心酸的现象也开始出现。

知乎答主 “慧航” 通过对家庭收入与女性工作时间关系的数据分析,得出结论:家庭收入与女性工作时间呈现出明显的倒 U 型关系(向后弯折的劳动供给)。简单来说,当家庭收入较为充裕时,女性的劳动时间会相应减少。

参考国家统计局《中国妇女发展纲要》统计监测报告,以及历年《中国统计年鉴》与统计公报,2016 – 2023 年期间,女性就业人员占比如下:

- 2016 年:43.1%

- 2017 年:43.5%

- 2018 年:43.7%

- 2019 年:43.2%

- 2020 年:43.5%

- 2021 年:43.1%

- 2022 年:43.2%

- 2023 年:43.3%

尽管 2024 年未直接公布女性就业占比,但农民工监测数据显示,女性农民工占比从 2023 年的 37.3% 上升至 37.6%,本地农民工中女性占比更是达到 44.2%,这一数据变化反映出女性就业正逐渐向传统认知中的 “粗活重活” 领域倾斜。

从经济学角度来看,一个家庭的收益不仅包括货币收入(工资),还涵盖非货币收益,例如妻子操持家务、照顾孩子等 “家庭生产” 所创造的价值。如果丈夫的收入足够高,妻子外出工作所获得的工资(货币收益),可能还不及她留在家中的 “隐性收益”,比如节省聘请保姆的费用、给予孩子更贴心的照料、享受更多闲暇时光从而提升家庭幸福感等。

然而,如今这种平衡正被打破。经济波动使得稳定岗位日益稀缺,外卖、网约车这类 “低门槛、变现快” 的工作,便成为许多女性无奈之下的选择。

谁在当女骑手?

那么,投身外卖行业的女骑手究竟是怎样的一群人?社科院学者孙萍长期聚焦外卖骑手与平台劳动研究,为我们勾勒出这些女骑手的清晰画像:85% 已婚,96.6% 已育,72.8% 需要抚养未成年子女;平均年龄 37 岁,较男骑手偏大;学历多集中在初中和高中,体力与精力并非处于巅峰状态。

她们投身外卖行业,大多并非出于自愿,而是被生活所迫,背后的原因主要可归结为 “过渡” 与 “挤出”。

先谈 “过渡”。许多女骑手将这份工作视为暂时的权宜之计。美团的一项数据报告显示,31.6% 的骑手因失业而投身外卖行业,23.5% 有过创业经历。对她们而言,外卖并非长久的职业规划,而是一块 “缓冲垫”—— 先借此偿还债务、赚取孩子的学费,再谋长远发展。

再说 “挤出”。当下,更多女性是被传统行业的变革 “推” 向了外卖行业。曾经大量吸纳女性就业的岗位,正逐渐消失。例如,纺织厂、商场导购、餐厅服务员等工作,在数字化浪潮与消费降级的双重冲击下,或因产业升级被淘汰,或因市场需求萎缩而减少。如今,这些行业还面临着 AI 技术的挑战,进一步压缩了就业空间。

在珠三角等制造业发达地区,部分工厂甚至出现与 “用工荒” 相反的情况 —— 岗位减少,中年女性不得不另寻出路。回归 “家庭经济学” 逻辑:经济繁荣时,男性从事制造业、建筑业等高薪工作,女性操持家务;经济下行时,男性所在行业首当其冲,收入减少,女性便不得不走出家门,赚取收入以补贴家用。

如今,不仅女性投身外卖行业,男性也开始涉足以往被视为 “女性专属” 的职业,如护士、保洁、主播等领域的男性从业者数量逐渐增多。归根结底,这是就业压力在全社会范围内的分摊,不论男女,都在努力维持生活的运转。

“生存型就业” 的另一面

这一现象并非中国独有。在日本,近年来女性就业率持续攀升,25 – 54 岁核心年龄层的女性就业率接近 70%,创下历史新高。同时,2021 年数据显示,65 岁以上仍在工作的人数多达 909 万,不少老人为偿还房贷,即便年事已高仍在外卖、出租车等行业奔波,85 岁仍背负房贷不敢退休的情况也并不罕见。这与中国女骑手的境遇相似,都是被生活所迫,为生计寻找赚钱途径。

然而,若仅看到其中的无奈,便会忽视这一现象的另一面 —— 这些女性正创造着新的价值。实际上,平台十分欢迎她们的加入。如今的外卖行业已度过单纯比拼体力的阶段,服务质量愈发重要。女骑手在这方面优势显著,她们心思细腻,配送汤汁类餐品时洒漏情况较少;耐心亲和,客户投诉率也相对较低。T3 出行数据显示,女司机的五星好评率高于男司机,“驾驶平稳”“车内整洁” 是乘客评价中的高频词汇。美团数据表明,尽管女骑手在骑手总数中占比仅 6%,但在站点管理岗位中,女性占比超过 30%,她们能够提供更多的 “情绪劳动”,这也是女骑手的独特优势之一。

更重要的是,这份工作赋予了她们更多的话语权。有女骑手表示,自己赚钱后,丈夫开始主动分担家务;单亲妈妈凭借送外卖积攒下首付,带着孩子告别出租屋,开启新生活。曾经,她们的身份或许只是 “家庭主妇”,如今,她们成为 “能赚钱的妈妈”,腰杆更硬,在家中的地位也显著提升。

有人说,如今是 “人人送外卖” 的时代,大学生、高学历人才甚至女骑手数量的增加,是经济不景气的标志。但在我们看来,女性涌入外卖、快递、网约车等行业,并非全然是坏事。从本质上讲,这是数字经济时代劳动力市场的一次再平衡,社会分工格局在家庭与市场、市场内部两个层面正经历重塑。

未来,我们不应仅仅给予她们同情,更应切实为她们提供更多保障 —— 完善社保体系,确保她们的劳动权益得到维护;加强安全保障措施,降低工作风险;努力将这些 “过渡性工作” 转变为可持续的长久职业。毕竟,当女性能够安心工作,整个社会的活力才能真正被激发出来。